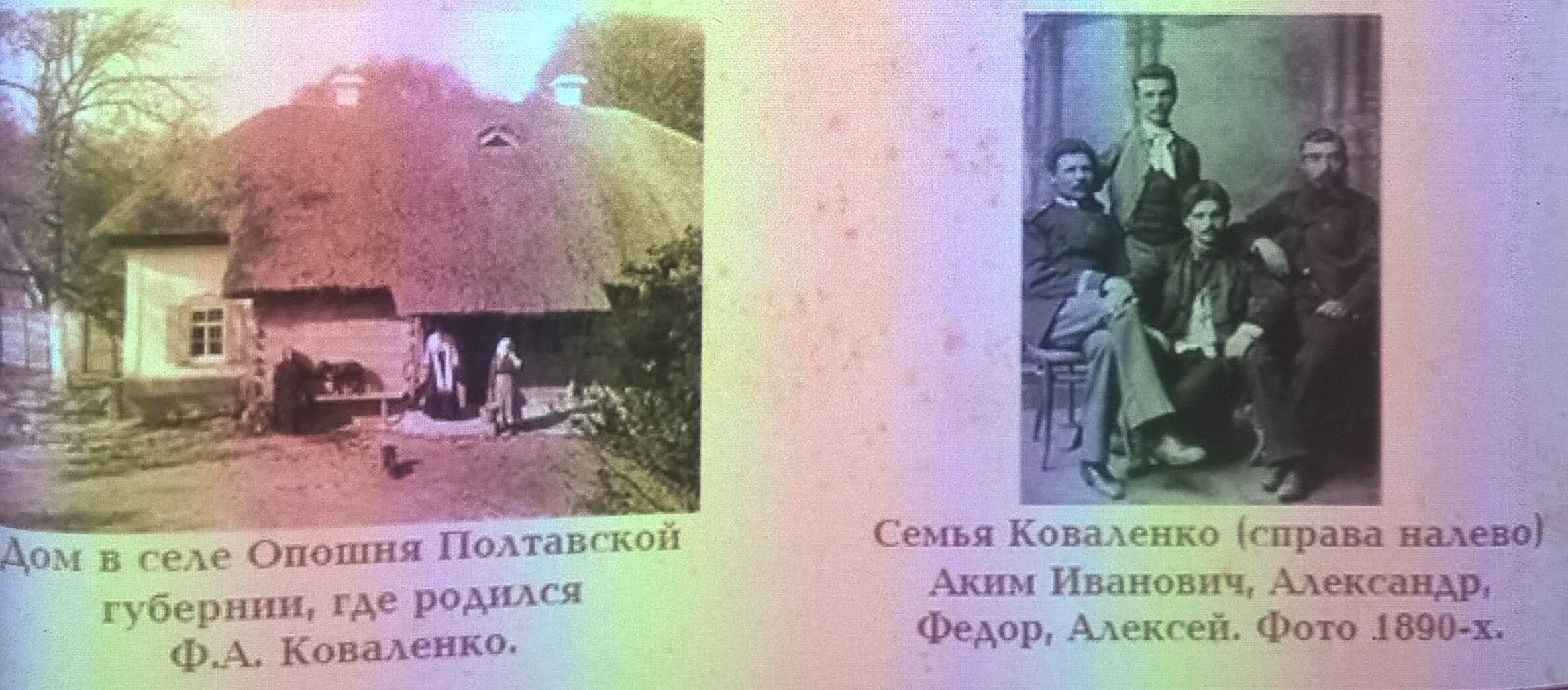

Полтавский основатель Eкатеринодарской картинной галереи Федор Акимович Коваленко родился 16 мая 1866 года в местечке Опошня Полтавской губернии в многодетной крестьянской семье.

Дом, в котором размещалась семья, был небольшим. Его стены периодически обмазывались глиной, а крышу покрывали камышом. У Акима Ивановича было четыре сына и одна дочь. Содержать большую семью было трудно, и глава семейства принял решение о перемене места жительства. В 1881 году семья Коваленко переехала в Екатеринодар. Старший сын Акима Ивановича Алексей стал работать в магазине купца Лабузина. Исполнительный и точный в расчетах с покупателями Алексей вскоре получил должность приказчика. Скопив небольшой капитал, он вместе с братом Александром открыл собственный бакалейный магазин. К 1906 году он уже имел в Екатеринодаре четыре фабрики, а в Туапсе держал лесной и керосиновый склады. За заслуги в развитии промышленности он был избран в гласные Екатеринодарской городской думы.

Федора Акимовича Коваленко ждала другая судьба. В юности склонный к рисованию, он хотел получить образование и стать художником. Работая рассыльным в магазине Пяткова, а затем кассиром у старшего брата, он, к неудовольствию своих братьев, на все свои заработки стал систематически приобретать картины, книги, изделия художественной керамики. Когда в коллекции собралось достаточно много полотен, Ф.А. Коваленко стал именовать ее галереей. В доме купца Пяткова, где он снимал квартиру, Федор Акимович устроил экспозицию, которую и открыл для посещения городской публики в 1890 году.

Домашняя галерея Коваленко вызвала большой интерес. Многие уже знали имя Коваленко и помогали в приобретениях. Любимым художником собирателя с юности был Рафаэль. В конце 90-х годов торговец картинами Джузеппе Стефанович Чячик познакомил Коваленко с флорентийским художником Джузеппе Паррини, который выполнил для него копии с известного «Автопортрета» Рафаэля и с «Портрета Форнарины» Себастьяно дель Пьомбо. Он же написал и портрет самого Ф.А. Коваленко, который всегда висел среди его картин.

Вскоре художественное собрание Ф. Л. Коваленко насчитывало 118 предметов что дало ему повод обратиться в Городскую думу с предложением передать свою коллекцию в дар городу.

Рафаэлло Санти – Мадонна в креслах (копия Паррини Джузеппе, 1898)

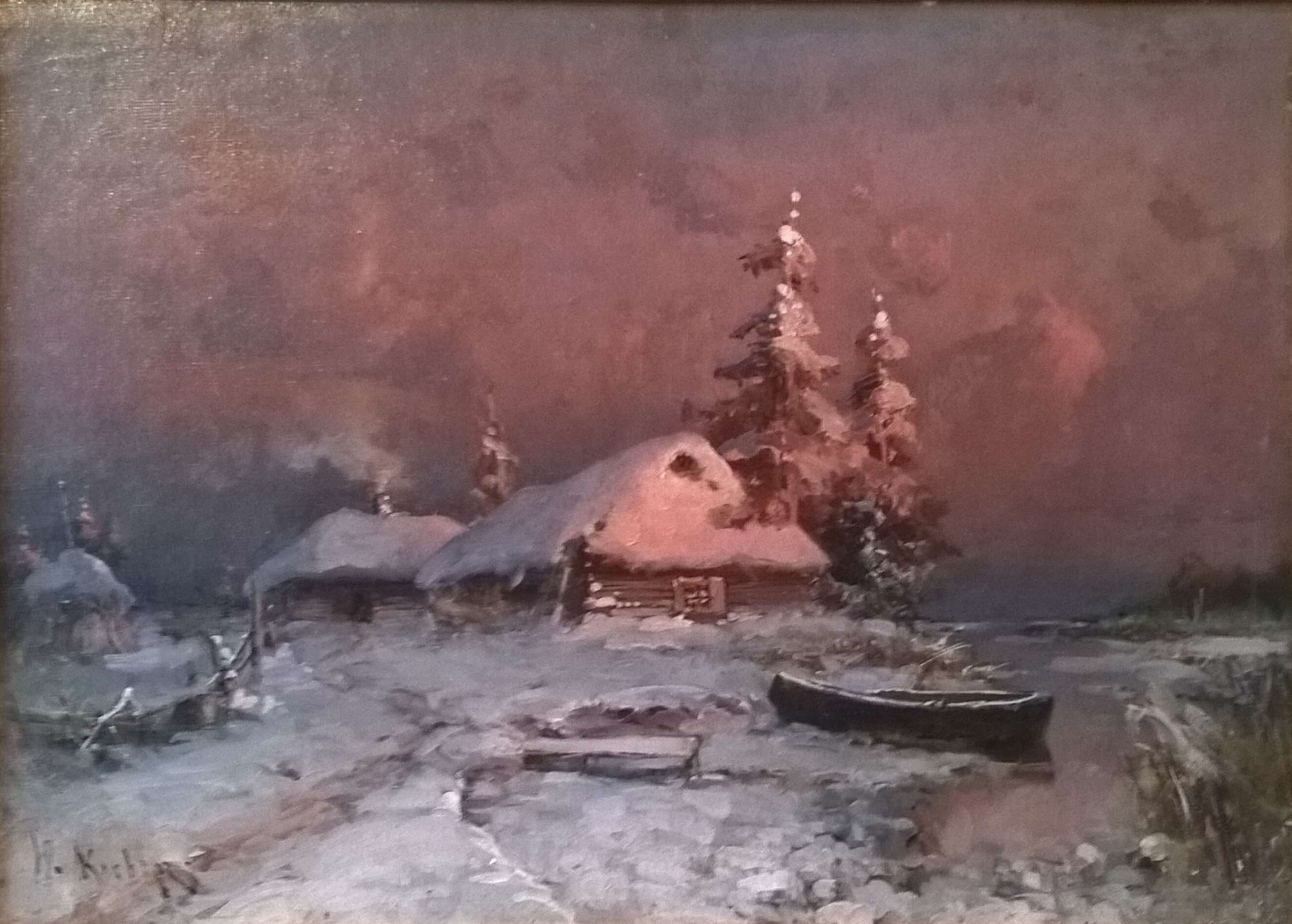

Клевер Ю.Ю. – Зимний вечер, кон. XIX в.

Ротари П.А. – Портрет графини Строгановой, конец 1760-х

Ермолай Камеженков (Комяженков) – Портрет Ф.Ф.Вадковского, 1789

Ермолай Камеженков (Комяженков) – Портрет Е.И.Вадковской, 1789

7 января 1903 года он направил письмо-заявление, в котором писал: “Всю мою коллекцию я приношу в дар городу Екатеринодару. Цель моя: сделать это посвящение не для личных моих выгод, а для общего блага.”

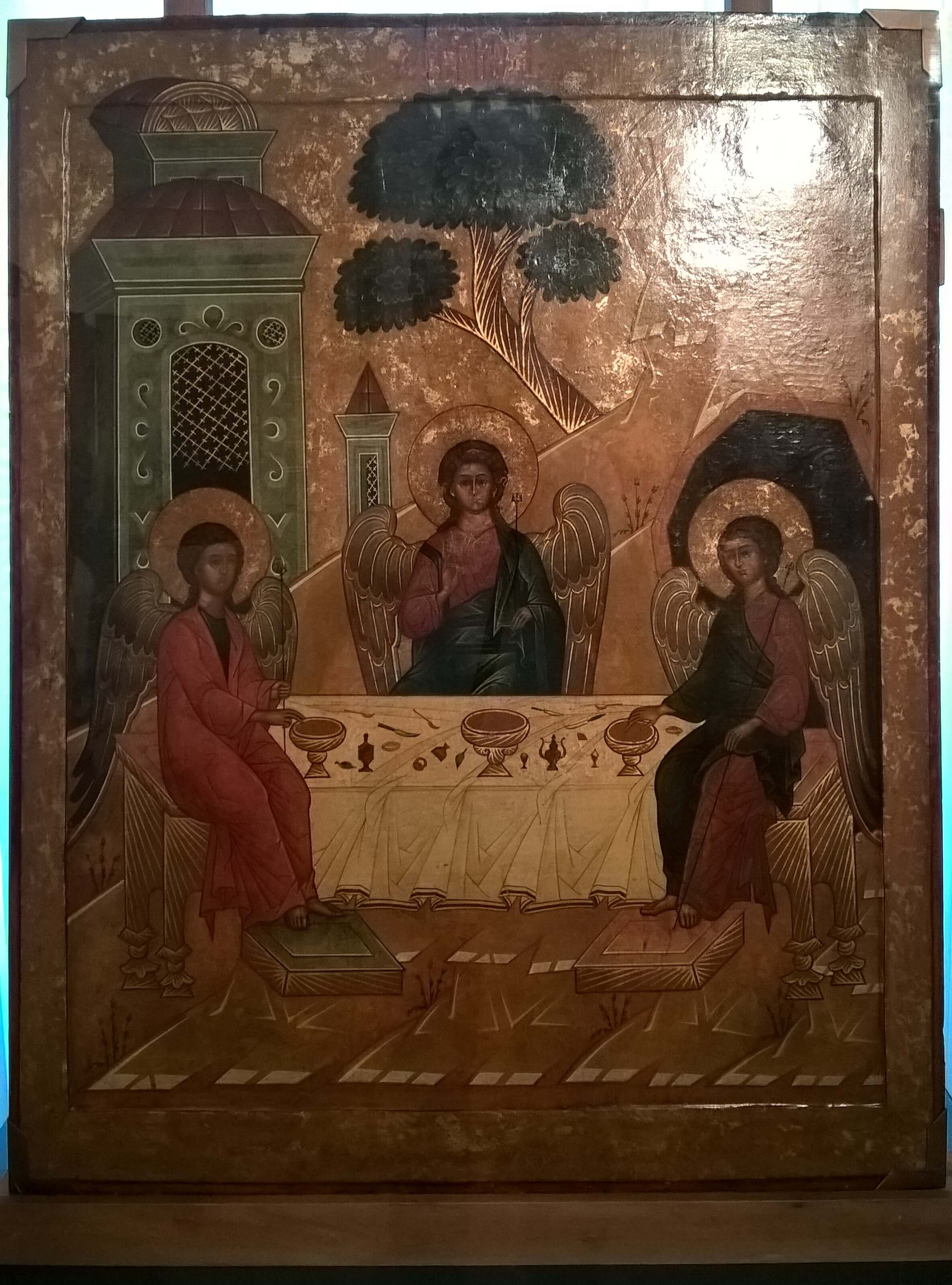

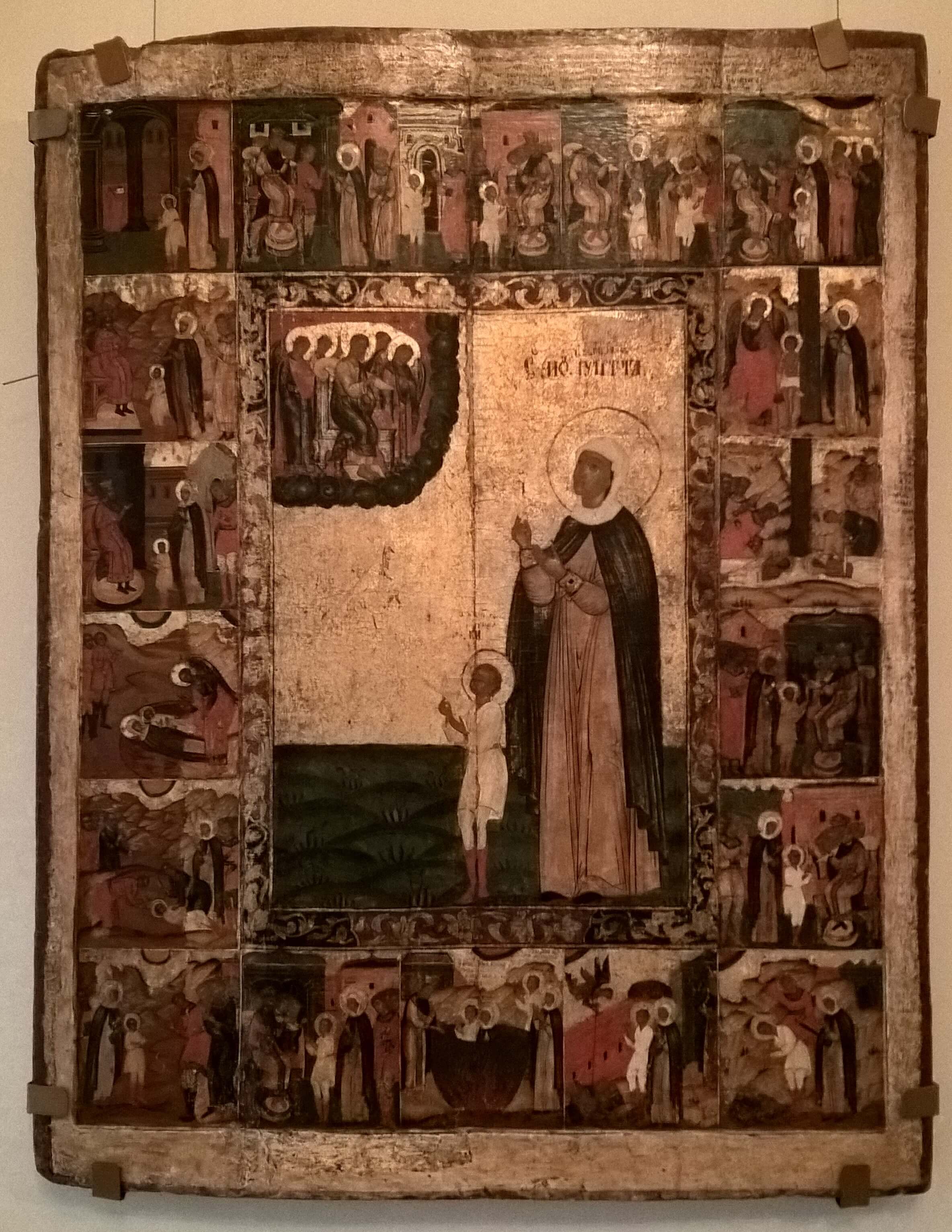

Древнерусская живопись представлена иконами московского, новгородского и северного (“Богоматерь Млекопитательница”) письма XVI-XVIII вв., поступившими из Государственного музейного фонда и исторического музея в 1927-1931 гг. – деисусного ряда, праздничного чина, житийная икона “Святые Кирик и Улита”.

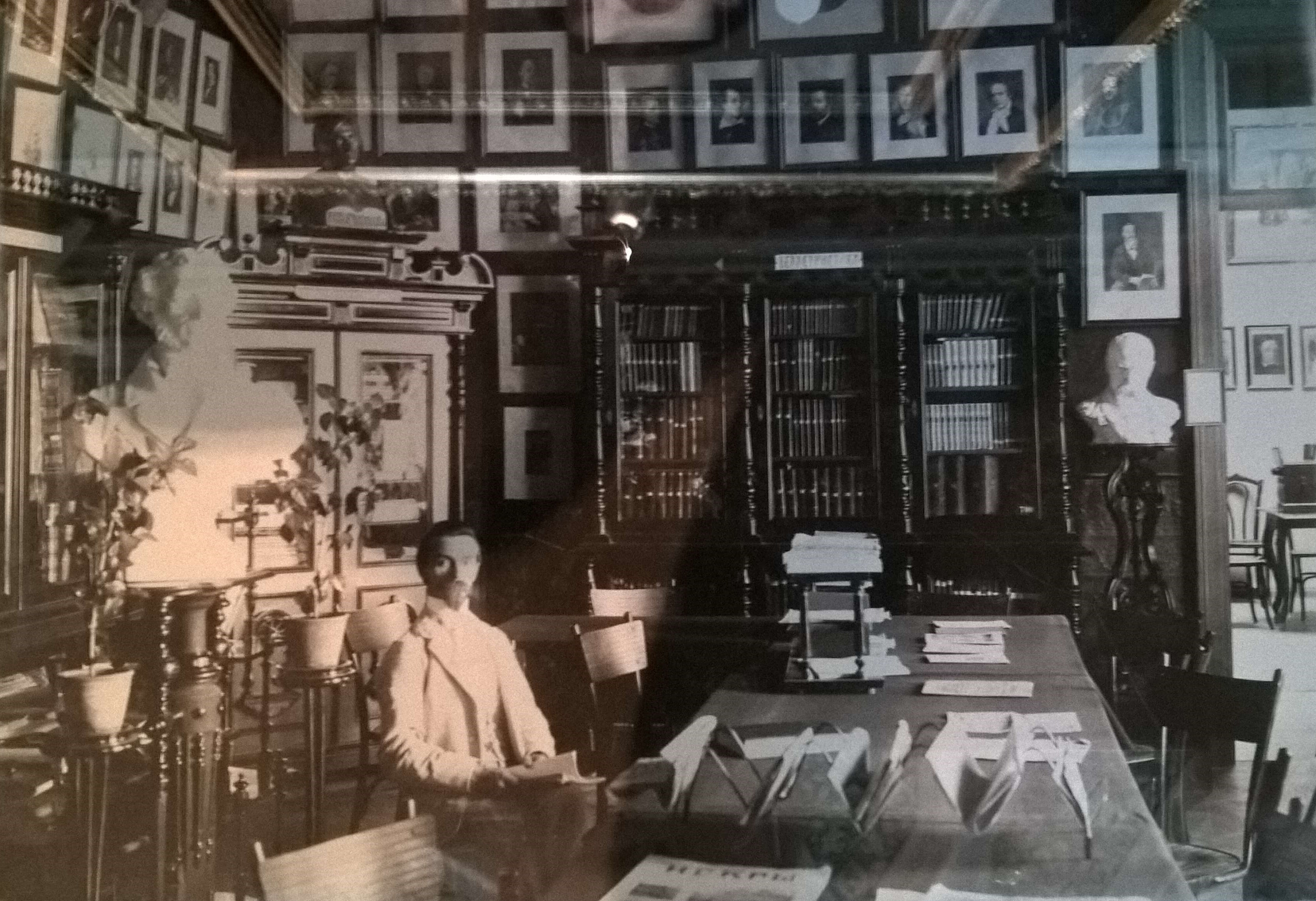

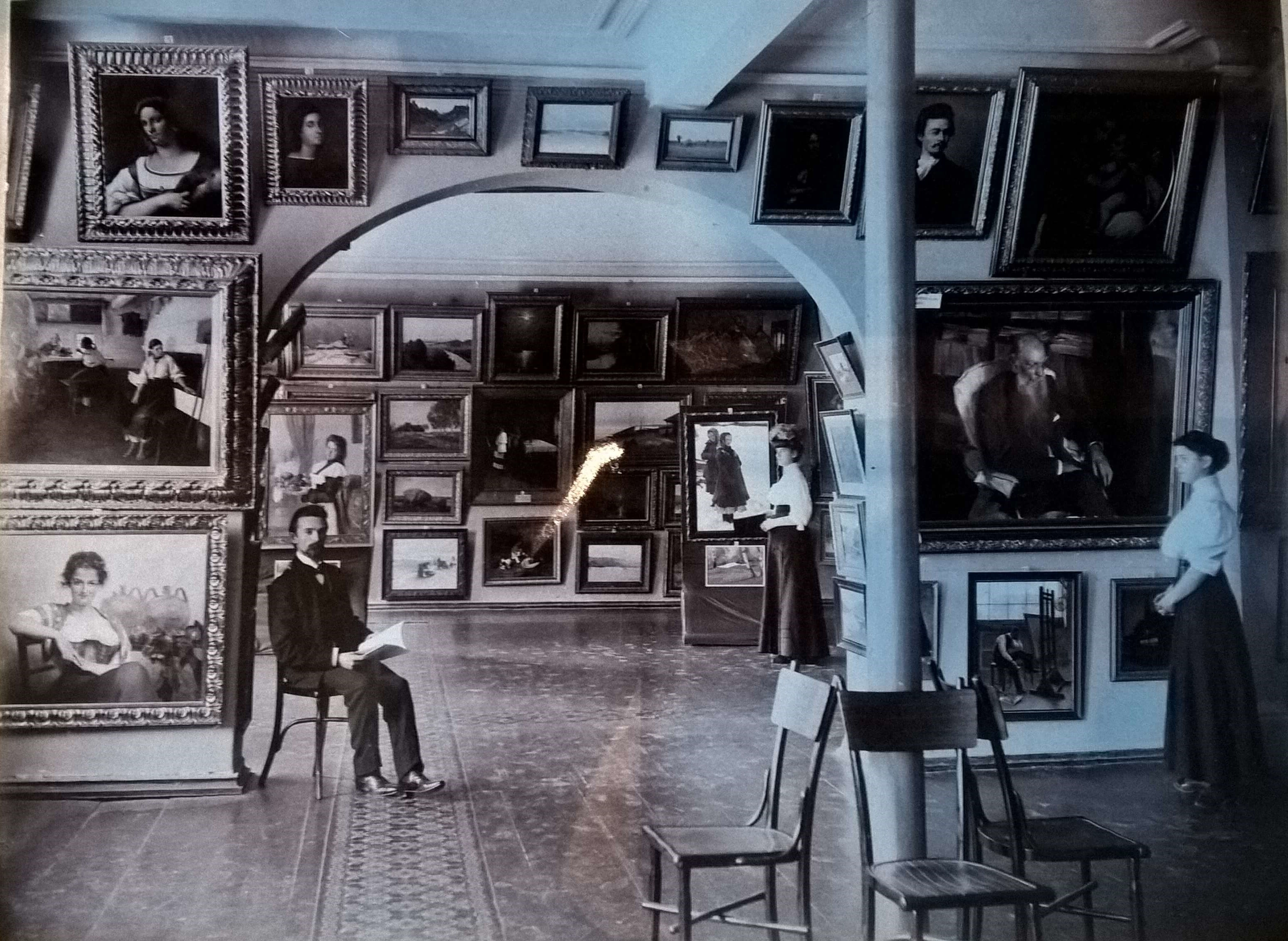

Через месяц, 25 февраля городская Училищная Комиссия рассмотрела вопрос “О пожертвовании Ф.А.Коваленко картин и предметов составляющих коллекцию, в пользу города для того, чтобы положить начало городскому музею.” Комиссия постановила: “признать дар полезным” и просила “о принятии этого дара”. Спустя месяц в письме от 24 марта 1903 г. городской глава Г. С. Чистяков поблагодарил собирателя “за ценный дар”. Через год, 12 марта 1991 года в южной части дома по улице Красной, где находилась городская управа, было выделено несколько комнат для размещения галереи. 11 апреля 1904 года состоялось официальное открытие. На торжестве было много приглашенных, зачитывались приветственные телеграммы из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Особенно взволновала присутствующих телеграмма, подписанная известным русским художником Ильей Ефимовичем Репиным: «Поздравляю. Желаю музею процветания и обогащения». На фотографии тех лет хорошо видны особенности экспозиции — картины висели тесно, в несколько рядов. Произведения зарубежных художников соседствовали с русскими.

С этого времени Ф.А.Коваленко стал именоваться «почетным пожизненным попечителем», а новое учреждение получило статус Городской картинной галереи с литературным и археологическим отделами его имени. Через два года Картинная галерея на правах аренды была перемещена в особняк на углу улиц Красной и Графской (ныне улица Советская), принадлежащий инженеру путей сообщения Батырбеку Шарданову, где располагается и в настоящее время.

Оставив службу, Ф. А. Коваленко энергично взялся за развитие своей галереи. Он завязывает связи с императорской Академией художеств, откуда получает картины и гравюры, его поддерживает известный художник И. Е. Репин, приезжавший в Екатеринодар для сбора этюдов к картине “Запорожцы пишут письмо турецкому султану», о его деятельности знал и писатель Лев Николаевич Толстой.

Вскоре после открытия Екатеринодарской галереи Вице-президент Академии художеств граф И.И. Толстой направил в адрес Ф. А. Коваленко письмо: «Считаю своим долгом выразить насколько Императорской Академии приятно, что картины, предоставленные ею в пользование Екатеринодарской картинной галереи Вашего имени, понравились местным любителям искусства. Имею честь Вас уведомить, что Совет Академии, рассмотрев ходатайство Ваше о снабжении еще чем-либо галереи и литературно-художественного отдела, признали возможность уделить в дар некоторые издания Академии, а также несколько гравюр». В 1905 году Академия передала 13 гравюр, среди которых был и «Портрет А.В. Суворова» работы известного гравера Николая Ивановича Уткина. Позже коллекция гравюр пополнилась работами и рисунками еще одного выдающегося графика Василия Васильевича Матэ.

Виже-Лебрен Э. – Портрет Великой Княгини Елизаветы Алексеевны, кон. XVIII в.

Лампи И-Б. – Портрет Императрицы Марии Федоровны, кон. XVIII в.

Боровиковский В.Л. – Портрет Екатерины II, 1779 г.

Неизвестный художник конца XVIII в. – Портрет императора Павла I

Зарянко С.К. – Портрет мальчика (Портрет Великого князя Николая Александровича), 1651

Тропинин В.А. – Портрет князя С.И. Гагарина, 1836

Ф. А. Коваленко устраивал ежегодные периодические выставки, для участия в которых приглашал молодых художников из Императорской Академии. Наиболее интересные произведения с этих выставок Коваленко приобретал, некоторые дарили для галереи сами художники.

Галерея Ф. А. Коваленко пользовалась успехом у горожан, особенно у учащихся – входная плата для которых была значительно снижена. Развитию интереса к изобразительному искусству помог и организованный при галерее кружок любителей рисования. Впоследствии на его основе было открыто Художественное училище, давшее начало развитию профессионального искусства Кубани.

После революционных событий 1917 года галерея была национализирована, но разразившаяся на Кубани эпидемия тифа в 1919 году оборвала жизнь Ф. А. Коваленко. После его смерти до 1924 года руководство музеем перешло к украинскому писателю и общественному деятелю Якову Васильевичу Жарко. Главной задачей новый руководитель видел охрану фондов от превратностей революционного времени. Хотя при нем они и пополнились новыми шедеврами изобразительного искусства из Государственного музейного фонда и Исторического музея (в т.ч. иконами – см. выше)

Харитонов Н.В. – Цыганка, 1908 (фрагмент)

Заведующим Кубанским художественным музеем им.Луначарского (таким было в те годы его официальное название) в 1924 году был назначен Ромуальд Казимирович Войцик. Именно с этого времени направление и качество работы одного из ведущих культурных учреждений города стало кардинально меняться. Начав свою деятельность по обновлению музея с тщательного изучения фондов, Р. К. Войцик с энтузиазмом принялся осуществлять «принципы научного музееведения в отношении художественного материала, представленного в музее». Задачей номер один стало пополнение и обновление музейного собрания. Его усилия в этом направлении уъенчались успехом. Встречи и личные контакты с сотрудниками ведущих музеев Москвы и Петербурга позволили Войцику отобрать первоклассные произведения и составить одну из лучших коллекций художественных произведений на Северном Кавказе. Об этом говорят и цифра полученных экспонатов (свыше 450) и «качество» имен. Достаточно вспомнить хотя бы русского портретиста XVIII в. В. Л. Боровиковского, или передвижников В. Г, Перова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, чтобы оценить русскую часть новых поступлений.

Богданов Н.Г. – Возвращение с похорон, 1885

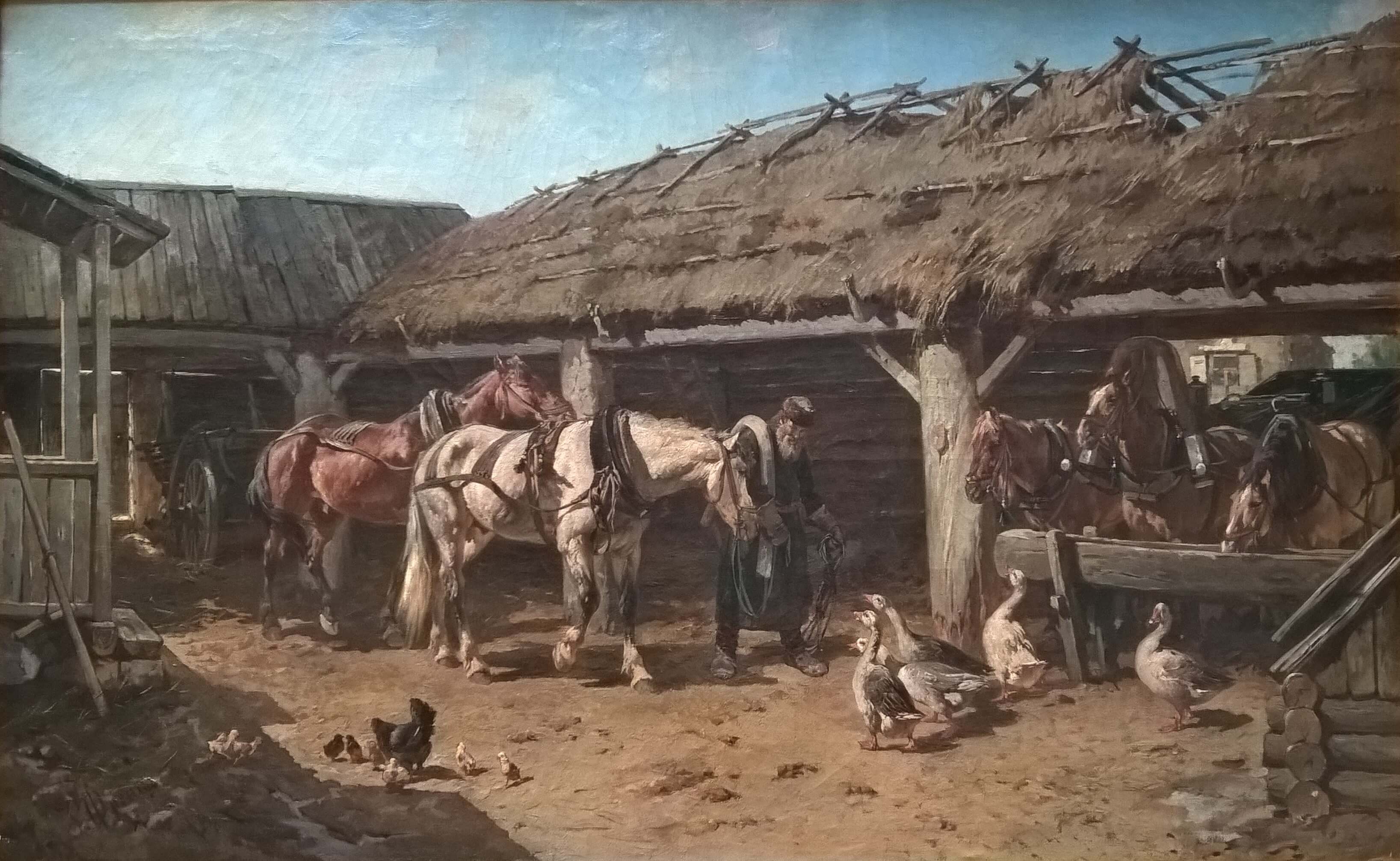

Френц Р.Ф. – На постоялом дворе, вторая половина XIX в.

Суриков В.И. – Портрет О.М. Величкиной (урожденной баронессы Клодт фон Юргенсбург), 1914

Савинский В.Е. – Нижегородского посольство у князя Дмитрия Пожарского, 1882

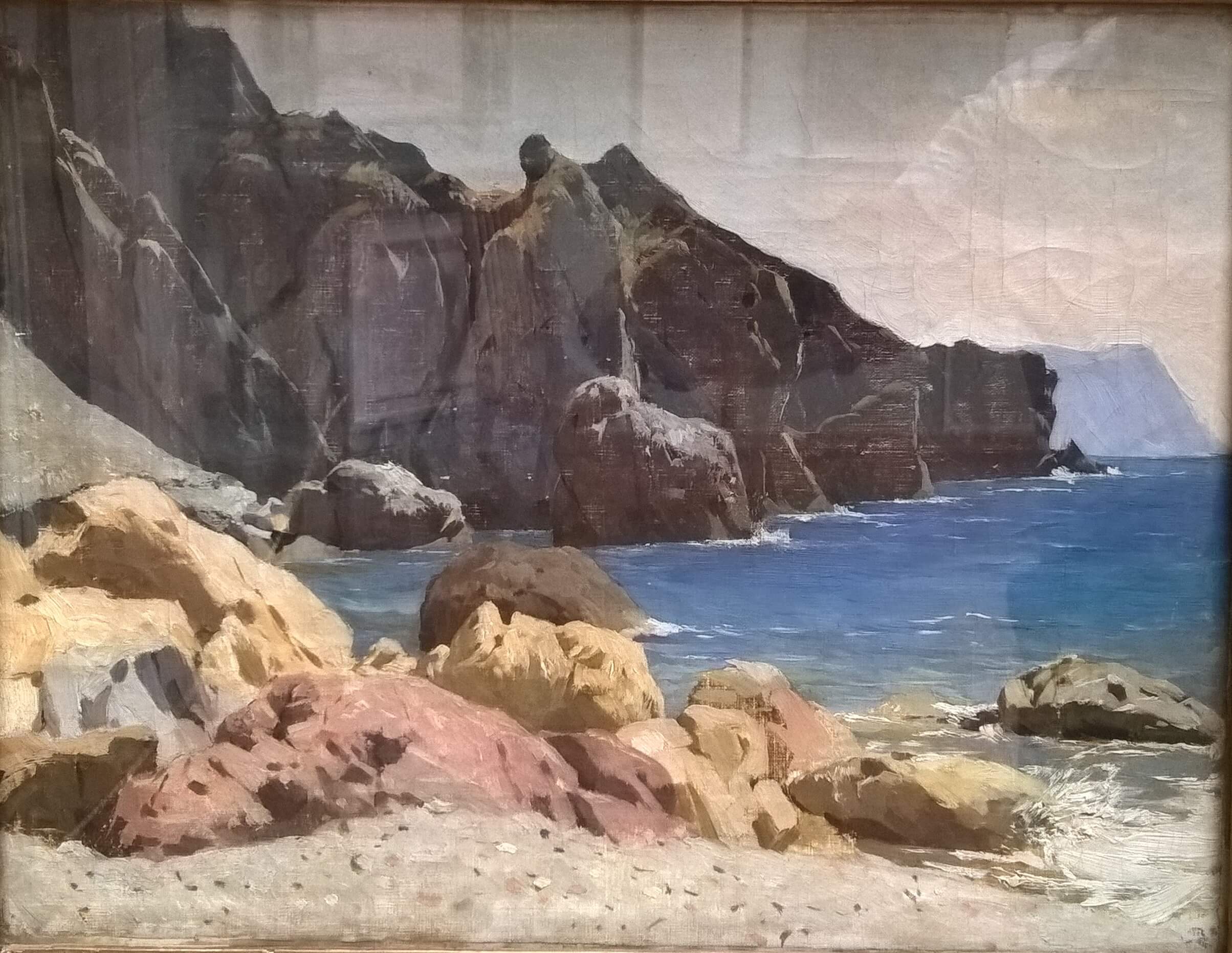

Левитан И.И. – Берег моря, 1886

Пимоненко Н.К. – Сваты, 1892

Маковский В.Е. – Слушают граммофон, 1910

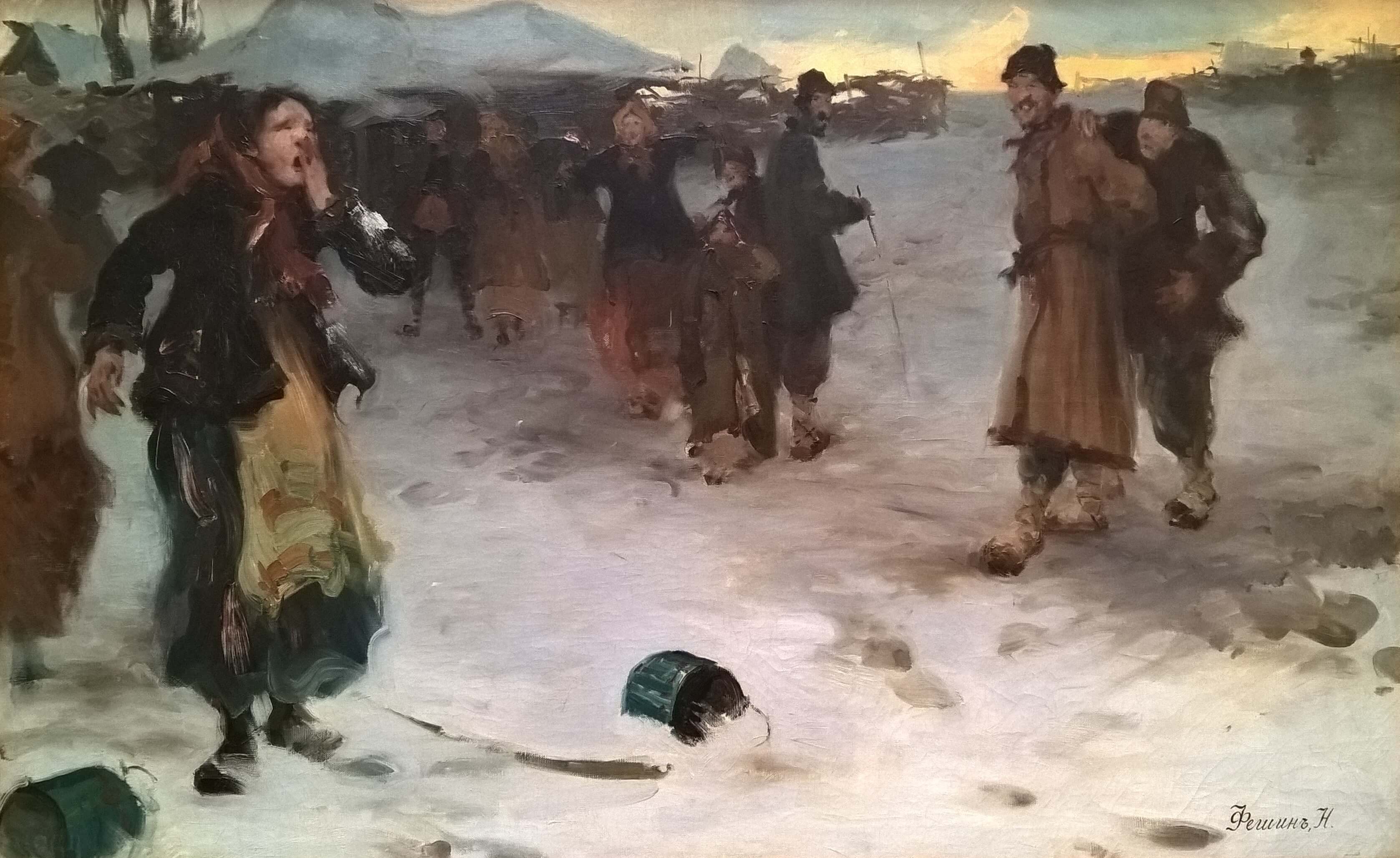

Фешин Н.И. – Неудачная шутка, 1907

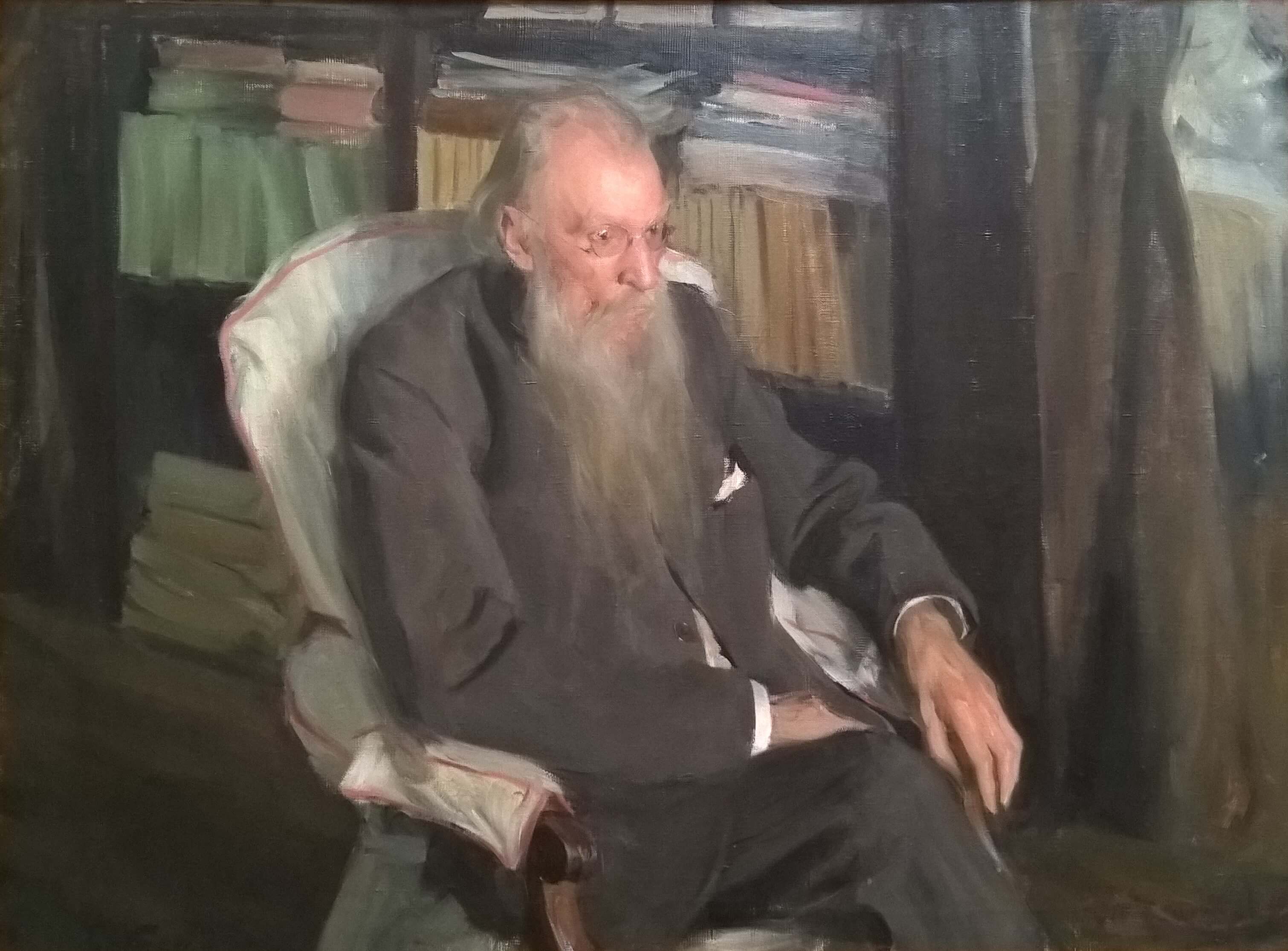

Кустодиев Б.М. – Портрет писателя Д.Л.Мордовцева, нач. XX в.

Коровин К.А. – Гавань в Севастополе, 1916

Коровин К.А. – Гавань в Севастополе, 1916

Значительно расширилась и зарубежная часть собрания, поступившая, главным образом, из Эрмитажа. Здесь и голландец Питер Класс, и испанец Хосе Рибера, и бронзовый бюст Вольтера.

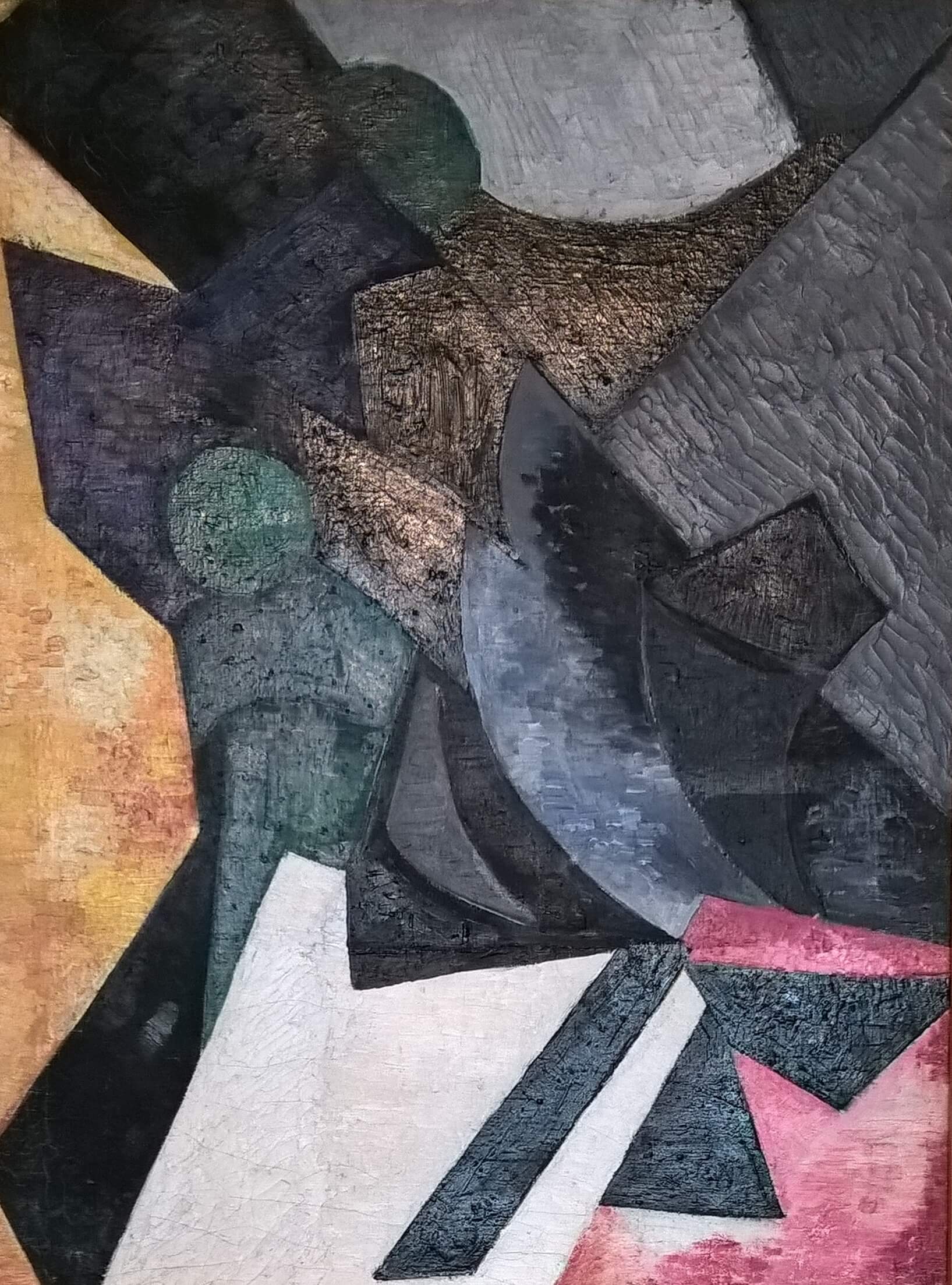

Много времени и сил Р. К. Войцик уделял собиранию произведений художников русского авангарда. Произведения из этой коллекции, принадлежащие кисти К Малевича. В. Кандинского, М. Ларионова и других, стали непременными участниками всех международных и отечественных выставочных проектов. Столь значительное пополнение позволило не только качественно улучшить состав музейных фондов, но и значительно изменить внешний облик экспозиционных залов.

Клюн И.В. – Кубизм

Экстер А.А. – Беспредметное, 1918

Моргунов А.А. – Композиция №1, 1915

Грищенко А.В. – Натюрморт

Розанова О.В. – Комната

Кончаловский П.П. – Натюрморт, 1916

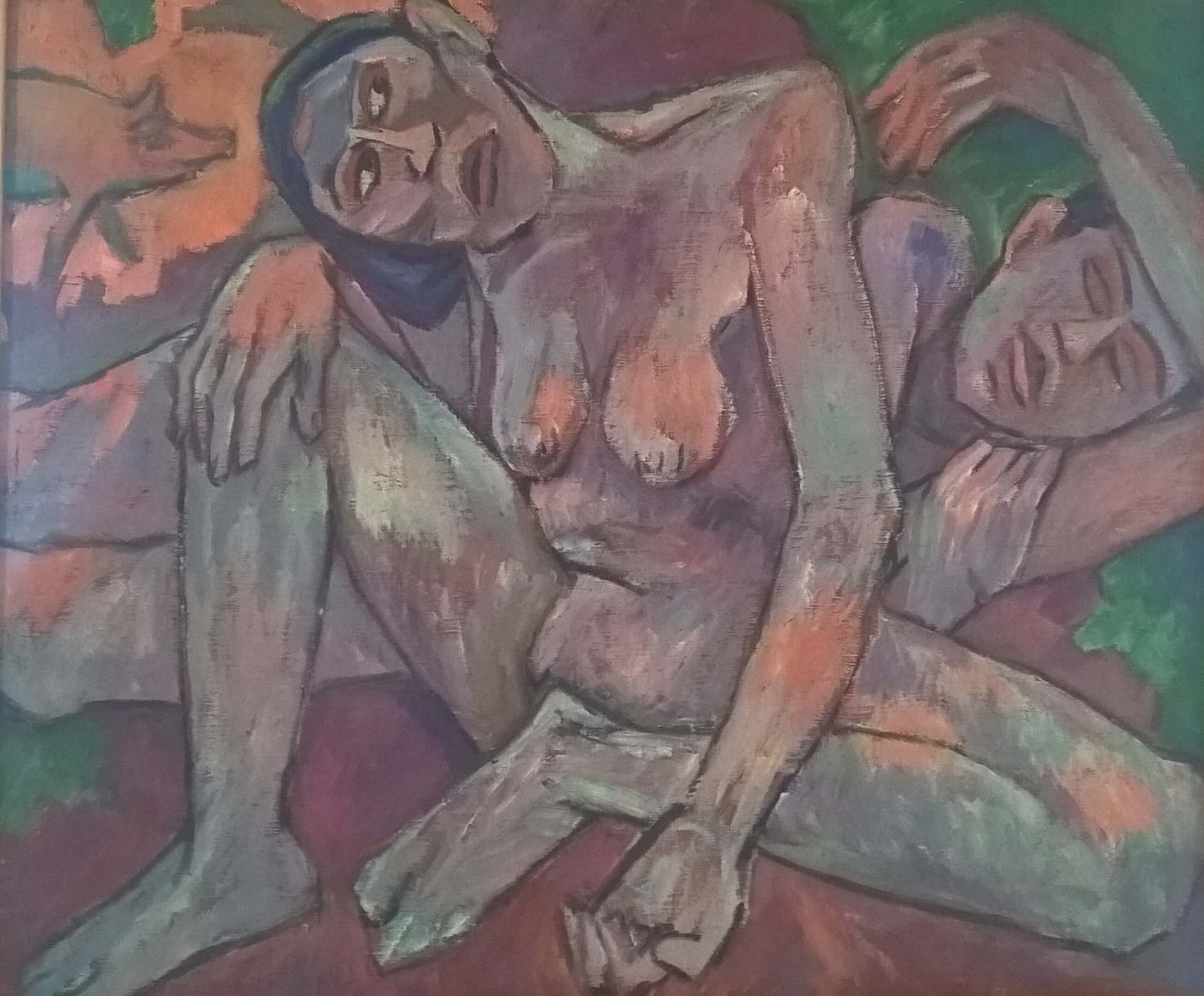

Ларионов М.Ф. – Деревенские купальщицы, 1909

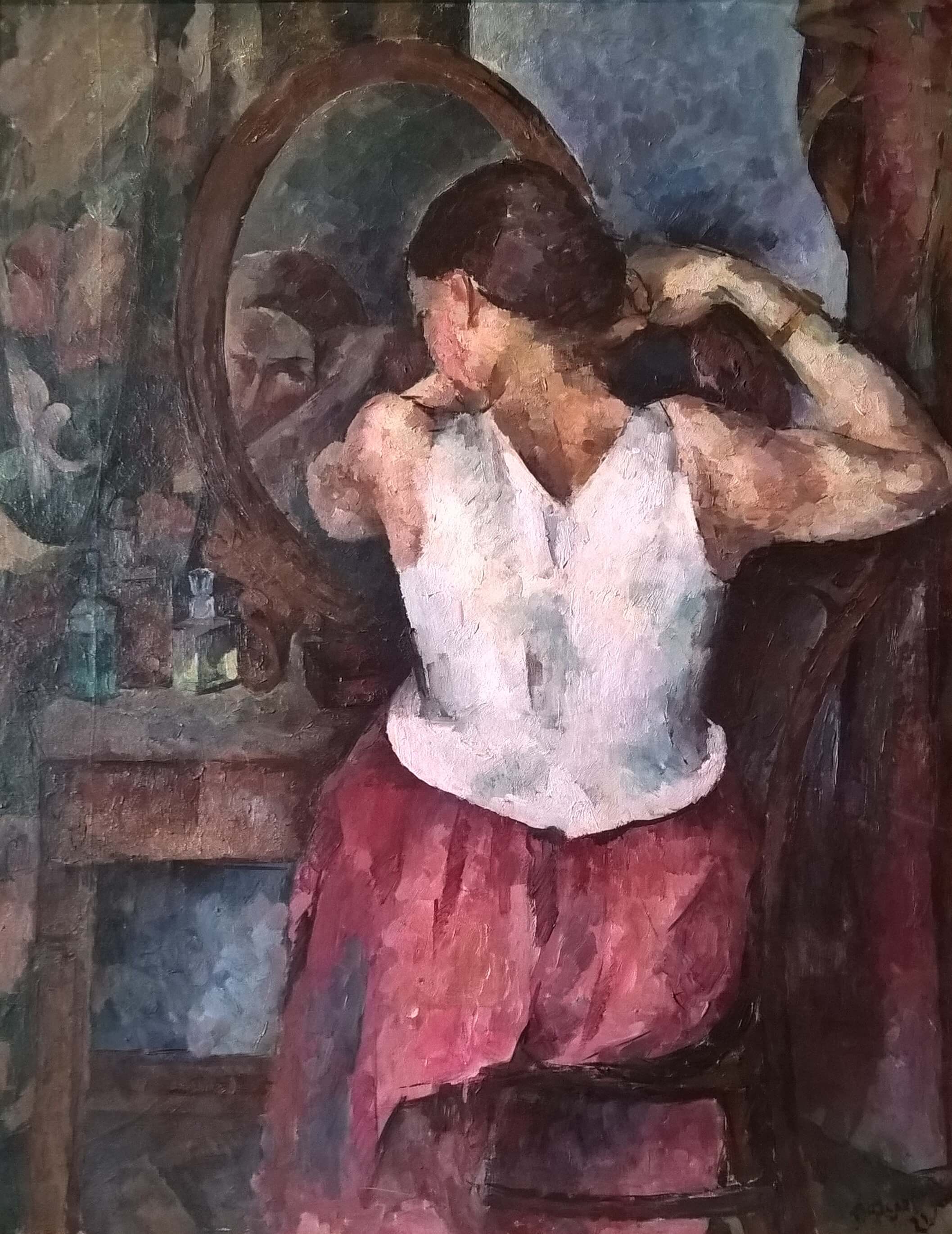

Федоров Г.В. – Женщина перед зеркалом, 1922

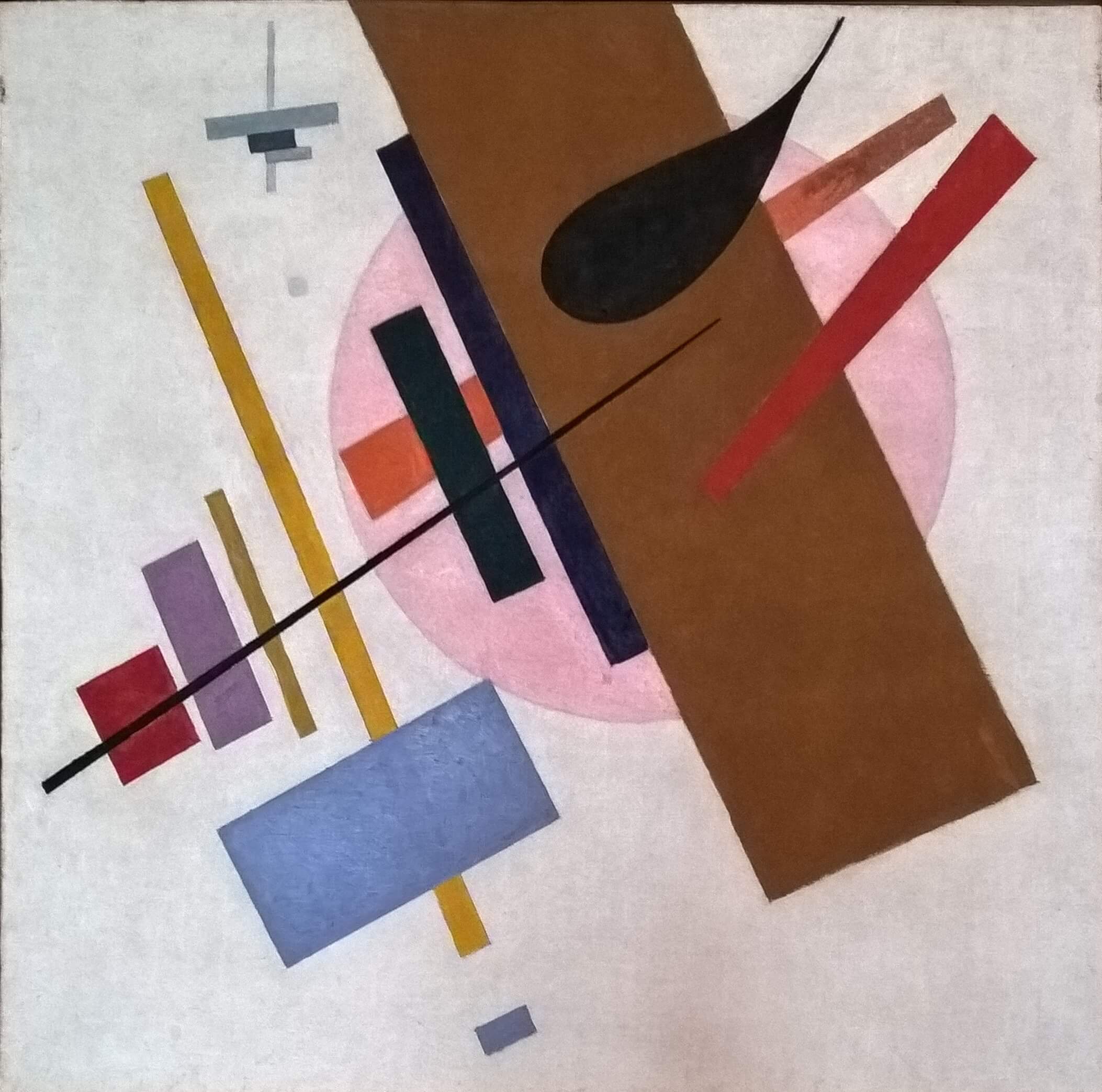

Малевич К.С. – Супрематизм

Грищенко А.В. – Пейзаж, 1914

Куприн А.В. – Натюрморт с ножницами

Следующий период деятельности музея (1931-1934 гг.) связан еще с одним деятелем культуры с украинскими корнями – писателем, философом и богословом В.К. Очеретом. Именно при нем музей провел первую инвентаризацию коллекции. Дошедшие до нас учетные документы представляют большой интерес для исследователей традиций украинского меценатства рубежа XIX-XX вв.

В результате можно с уверенностью поставить в один ряд с семьями сахарозаводчиков Ханенко и Терещенко скромного по материальным возможностям, но весьма богатого по духовным – сына полтавского крестьянина Федора Акимовича Коваленко.

ЩЕ

ЩЕ

Коментарі